|

Материал катастрофически устарел (11 лет для цифровой техники), кроме того избыточна приверженность автора к пленке, что очень чувствуется в повествовании, материал часто субъективен. |

Фотооптика

Но так случается только со световым лучом определенной длины волны - универсальной просветляющей пленки, способной отразить лучи всего спектра не существует. Поэтому просветляющее покрытие изготавливают многослойным - до 10 слоев, расположенных один над другим. Каждый слой настроен на волны определенного участка спектра, а потому покрытие в целом способно работать с волнами любой длины.

От состава просветляющего покрытия зависят и цветовые характеристики объектива. Если просветляющее покрытие настроено на усиление световых лучей красной зоны спектра, то изображение имеет легкий теплый оттенок, особенно на границах контрастных переходов. Такие объективы называют теплорисующими. Если просветляющее покрытие настроено на усиление лучей синего участка спектра, то снимок приобретает легкий холодный оттенок (опять же, заметно на границах контрастных переходов). И такой объектив называется холоднорисующим. При этом цветовые акценты, расставляемые объективами, не выходят за рамки нормы и не могут считаться искажениями. При подборе оптики профессиональные фотографы обращают особое внимание на цветовые особенности объективов. Что касается любительской цифровой аппаратуры, то нам придется иметь дело преимущественно с теплорисующими объективами.

Просветляющее покрытие выполняет еще одну практическую функцию - защиты передней линзы объектива от механических повреждений. Полимер пластичней стекла и более устойчив к царапинам. Там где стекло даст микротрещину, пленка лишь деформируется и впоследствии выпрямится. Но не стоит слишком рассчитывать на прочность просветления. Пленка имеет очень небольшую толщину и многослойную структуру. При повреждении всего лишь одного полимерного слоя просветляющее покрытие перестанет выполнять основную функцию - подавления паразитных отражений.

Отличить просветленный объектив от непросветленного можно на глаз. Просветленная поверхность при попадании на нее света переливается всеми цветами радуги и выглядит темней обычного стекла. Остается добавить, что просветляющую пленку имеет только стеклянная линза, причем, исключительно передняя. Если вам посчастливилось обладать профессиональной цифровой камерой со сменными объективами (или вы по-прежнему храните верность старому доброму "Зениту"), помните - задняя линза объектива не имеет никакого защитного покрытия. А потому протирать ее тканью или ватой ни в коем случае не следует (хотя протирать переднюю линзу не меньшее варварство).

Раз уж коснулись темы материала, из которого изготовлены линзы объектива, поговорим и об этом. Для производства линз используется оптическая пластмасса и стекло различных сортов. Причем, линзы наиболее дорогих объективов изготовлены из низкодисперсного стекла с применением кристаллического кварца и флюорита. Пластмассовыми линзами снабжены объективы простейших фотоаппаратов. Применяется она и в стеклянных объективах в качестве компонента для придания линзам асферической формы и в просветляющих покрытиях.

Скажем сразу - связываться с пластмассовой оптикой не следует категорически. Пластмассовые линзы очень термочувствительны. При повышении или понижении температуры форма линз меняется, соответственно меняются и оптические характеристики объектива. Причем, процесс этот совершенно непредсказуем. Кто станет специально рассчитывать пластмассовую оптику, если единственная цель, с которой она применяется, максимальное снижение стоимости фотоаппарата? Кроме всего прочего, пластмассовые линзы легко повреждаются и мутнеют. Срок службы пластикового объектива - два года от силы. Затем поверхность передней линзы мутнеет, и фотоаппарат перестает быть фотоаппаратом.

Отличить пластик от стекла можно при помощи лупы (объективы дешевых фотоаппаратов имеют очень небольшой диаметр). Если передняя линза выглядит прозрачной и светлой, значит, на ней нет просветляющего покрытия. Нет просветления - это пластмасса. Стекло без просветления в современных фотообъективах практически не встречается.

Вернемся к пропускной способности объектива, к его светосиле. Относительное отверстие самый убедительный показатель "зоркости" оптики, в том смысле, что светосильный объектив позволяет снимать в условиях недостаточной освещенности без применения дополнительных источников освещения, например, встроенной вспышки. Ряд показателей светосилы стандартизирован и имеет следующий вид - 0,7, 1, 1,4, 2, 2,8, 3,5, 4 и так далее. Легко заметить, что в этом числовом ряду отсутствуют числители. На самом деле светосила выражается соотношением внутреннего диаметра объектива к фокусному расстоянию и выглядит как 1:0,7, 1:1, 1:1,4 и так далее. Но для удобства числитель в обозначении обычно опускается и указывается только знаменатель. Чем меньше число, тем светосила объектива выше и тем большее количество света способны пропускать линзы объектива.

Казалось бы - зачем искусственно ограничивать светосилу объектива? Однако в каждом фотоаппарате есть механизм уменьшения светосилы объектива - диафрагма. Дело здесь в том, что с увеличением относительного отверстия объектива уменьшается глубина резкости - диапазон расстояний, в рамках которого все объекты получатся на снимке резкими. В обычном положении фокусировочной оправы объектив настроен на резкое изображение предметов, расположенных от нескольких метров от камеры до бесконечности. При приближении снимаемого объекта к камере объектив приходится выдвигать, чтобы изображение фокусировалось точно в фокальной плоскости фотоаппарата. При большом относительном отверстии зона резкого изображения (ГРИП) невелика. При максимально вдвинутом объективе - от нескольких метров (от 5-6) до "бесконечности", при максимально выдвинутом - несколько сантиметров (в макрорежиме эта зона исчисляется миллиметрами).

При уменьшении относительного отверстия зона резкого изображения расширяется. Причем, при максимальном диафрагмировании эта зона может простираться от метра до бесконечности. Увеличение глубины резкости - одна из функций механизма изменения относительного отверстия объектива, то есть диафрагмы.

В ходе эволюции фотоаппаратуры механизм диафрагмы принимал самые разные формы, но сегодня классическим решением является ирисовая лепестковая диафрагма, которая и применяется в большинстве моделей цифровых фотоаппаратов. Конструктивно диафрагма устроена следующим образом. На внутреннем ободке установлены оси, на которые насажен набор светонепроницаемых лепестков, удерживаемых в открытом положении пружинами. Лепестки приводятся в движение электромагнитом исполнительного механизма автоматического экспонометра камеры. В момент нажатия на спусковую кнопку электромагнит сдвигает лепестки к центру объектива. Лепестки уменьшают площадь внутреннего отверстия объектива на заданное автоматом значение, а затем, после срабатывания затвора, под действием пружин возвращаются в исходное открытое положение. Расположен механизм диафрагмы обычно в междулинзовом пространстве объектива. В ходе всего срока службы фотоаппарата он не требует какого бы то ни было обслуживания…

Мы уделили внимание внутреннему устройству объективов, хотя на практике нам вряд ли придется разбираться с линзами или механизмом диафрагмирования. Но есть у фотосъемочной оптики ряд характеристик, в которых мы, как фотолюбители, крайне заинтересованы. Например, такой показатель, как фокусное расстояние объектива.

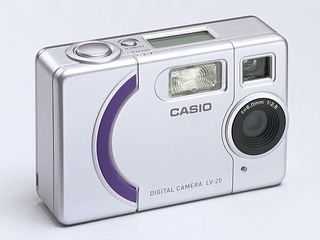

Не надо быть специалистом, чтобы отличить камеру с фикс-фокусным объективом, фокусное расстояние которого не изменяется, от камеры, оснащенной объективом с переменным фокусным расстоянием или зум-объективом. Фикс-фокусные объективы устанавливаются на любительские камеры начального уровня и в дорогих моделях (в отличие от пленочной техники) не применяются.

Несмотря на внешнюю простоту фикс-фокусный объектив, если его линзы выполнены из стекла и имеют просветление, вполне полноценный инструмент для серьезной съемки. К сожалению, фикс-фокусные объективы с механизмом наведения на резкость (автоматическим) в компактных цифровых камерах не встречаются. Все объективы с неизменяемым фокусным расстоянием установлены на гиперфокальное расстояние и фокусировки на тот или иной объект не требуют. Почему "к сожалению"? Дело в том, что настроенная на максимальную глубину резкости оптика полностью исключает портретную съемку с эффектом размытого фона, подбор глубины резкости при макросъемке, акцентирование того или иного объекта выведением второстепенных деталей за рамки резкости. Все это сужает применение цифрового фотоаппарата, оставляя ему лишь фотографирование стандартных сцен "на память".