|

Не могу найти требования по оформлению выпускной контрольной работы по курсу профессиональной переподготовки "Менеджмент предприятия" |

Организационно-экономические методы и модели создания интегрированных производственно-корпоративных структур

2.5. Организационноэкономическое моделирование процесса функционирования интегрированных корпоративных структур

Организационноэкономическое моделирование предполагает использование экономико-математических моделей.

2.5.1. Экономико-математические модели организации и функционирования совместных предприятий

Выбор партнера по стратегическому альянсу является сложным и ответственным шагом для обеспечения эффективной работы. Совокупность описанных выше факторов обеспечения успешного функционирования создаваемого объединения (согласование корпоративных культур, соответствие целей и др.) можно свести к проблеме совместимости участников соглашения. Основным фактором общей совместимости организаций-партнеров является совместимость ресурсов, вкладываемых ими в стратегический альянс.

Разработка экономико-математического метода оценки ресурсов предприятий, вступающих в альянс.Решение вопроса о вложениях в потенциальный альянс связано с выбором организационной формы создаваемого объединения, от которой зависит и структура управления новой организацией.

Любой стратегический альянс образуется интеграцией бизнес-единиц двух предприятий. Следовательно, предприятия, преследующие стратегию такой интеграции, должны иметь дивизиональную структуру, образованную по продуктовому и/или географическому признаку.

Ввиду многообразия организационных форм стратегических альянсов их организационные структуры также могут быть различными. В качестве примера предлагается рассмотреть процесс формирования организационной структуры совместного предприятия (СП). Для управления СП может использоваться любая из традиционных схем (функциональная, дивизиональная, матричная и др.). Выбираемая структура зависит от характера деятельности предприятия, числа сторон, принявших участие в создании СП, степени диверсификации производства и предоставляемых услуг [21]. Например, организационная структура СП может быть линейнофункциональной, как представлено на схеме ее формирования (рис. 2.17).

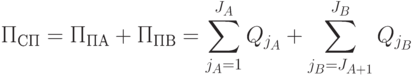

В обобщенном виде потенциал любого совместного предприятия можно определить как совокупность ресурсов, вложенных его участниками:

где  - потенциал (совокупность трудовых, производственных, научно-технических, финансовых и материальных ресурсов) совместного предприятия;

- потенциал (совокупность трудовых, производственных, научно-технических, финансовых и материальных ресурсов) совместного предприятия;

и

и  - совокупность ресурсов, привнесенных 1-м и 2-м предприятием в альянс соответственно;

- совокупность ресурсов, привнесенных 1-м и 2-м предприятием в альянс соответственно;

- количество каждого

- количество каждого  -го вида ресурсов (в денежном выражении);

-го вида ресурсов (в денежном выражении);

,

,  ;

;  и

и  - общее количество видов ресурсов, привнесенных предприятиями А и В соответственно.

- общее количество видов ресурсов, привнесенных предприятиями А и В соответственно.

Данное выражение позволяет оценить общую стоимость ресурсов, вложенных двумя участниками в СП, но не позволяет судить о возможности их эффективного использования.

Поскольку рентабельная работа СП по производству  -го вида изделия возможна лишь при эффективном совмещении ресурсов, вносимых предприятиями-партнерами, необходимо рассмотреть условие совместимости ресурсов, предоставляемых каждым из предприятий в распоряжение СП.

-го вида изделия возможна лишь при эффективном совмещении ресурсов, вносимых предприятиями-партнерами, необходимо рассмотреть условие совместимости ресурсов, предоставляемых каждым из предприятий в распоряжение СП.

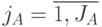

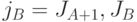

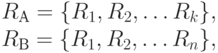

Предлагается выразить данное условие с использованием аппарата теории множеств, тогда совокупность ресурсов предприятий  и

и  может быть обозначена как множества:

может быть обозначена как множества:

где  и

и  - множество всех ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятий

- множество всех ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятий  и

и  соответственно,

соответственно,

- ресурс

- ресурс  -го назначения,

-го назначения,  ;

;  - общее количество видов ресурсов предприятия

- общее количество видов ресурсов предприятия  ,

,

- ресурс

- ресурс  -го назначения,

-го назначения,  ;

;  - общее количество видов ресурсов предприятия

- общее количество видов ресурсов предприятия  .

.

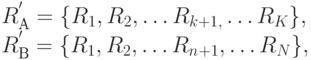

Поскольку оба предприятия вкладывают в СП не все, а только часть ресурсов, которая необходима для деятельности СП и оговорена в соглашении, то множество ресурсов, вносимых предприятиями в СП, можно выразить как:

где  и

и  - множество ресурсов, вносимых в СП предприятиями

- множество ресурсов, вносимых в СП предприятиями  и

и  соответственно. Предлагается также ввести множество ресурсов СП:

соответственно. Предлагается также ввести множество ресурсов СП:

- множество ресурсов, принадлежащих СП,

- множество ресурсов, принадлежащих СП,

- ресурсы, полезные для работы СП с точки зрения обоих участников соглашения,

- ресурсы, полезные для работы СП с точки зрения обоих участников соглашения,  ;

;  - общее количество ресурсов, необходимых для работы над

- общее количество ресурсов, необходимых для работы над  -м изделием.

-м изделием.

В качестве иллюстрации описываемого принципа совместимости ресурсов предлагается схема, представленная на рис. 2.18.

Множество  состоит из таких ресурсов, которые не только полезны для работы над

состоит из таких ресурсов, которые не только полезны для работы над  -м изделием, но и являются взаимоприемлемыми, что определяет совместимость участников договора.

-м изделием, но и являются взаимоприемлемыми, что определяет совместимость участников договора.

Совокупность ресурсов, необходимых для эффективной работы СП, может меняться в зависимости от условий внешней и внутренней среды СП.

Существование СП имеет смысл, если выполняются следующие условия:

Если эти два условия не выполняются, то дальнейшее совместное производство  -го изделия не имеет смысла, и возникает необходимость рассмотрения вопроса о закрытии данного СП и перевооружении производства.

-го изделия не имеет смысла, и возникает необходимость рассмотрения вопроса о закрытии данного СП и перевооружении производства.

Постановка задачи экономико-математического моделирования.Рассматривается стратегический альянс в форме СП между двумя конкурентами, сотрудничающими по производству  -го вида продукции. СП работает в нормальном режиме, предприятия партнеры условно обозначены как

-го вида продукции. СП работает в нормальном режиме, предприятия партнеры условно обозначены как  и

и  .

.

Система имеет следующие характеристики:

- производственная программа по

- производственная программа по  -му виду номенклатуры является постоянной величиной в каждую единицу рассматриваемого периода времени.

-му виду номенклатуры является постоянной величиной в каждую единицу рассматриваемого периода времени.

Объемы производства продукции равны объемам ее реализации.

Вводится  - интервал прогнозирования,

- интервал прогнозирования,  - предыдущий интервал времени (

- предыдущий интервал времени (  ), допустимое время на изменение режима работы СП (

), допустимое время на изменение режима работы СП (  - время перехода), позволяющее адекватно реагировать на изменение внешней среды без потери конкурентоспособности СП,

- время перехода), позволяющее адекватно реагировать на изменение внешней среды без потери конкурентоспособности СП,  - период инертности спроса (рис. 2.19). Время перехода на новый режим работы (

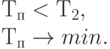

- период инертности спроса (рис. 2.19). Время перехода на новый режим работы (  ) должно быть меньше

) должно быть меньше  :

:

Требуется определить режим работы альянса и выбрать стратегию перехода на него при условии снижения прогноза спроса, т. е. возможного объема сбыта на i -й вид продукции в каждый момент времени в прогнозируемом периоде времени по сравнению с фактическим спросом:

Вводятся следующие ограничения:

- В СП производится один вид продукции.

- Работа СП должна быть безубыточной.

- Система начинает реагировать на изменение спроса с момента поступления сигнала о таком изменении.

- Изменение структуры спроса происходит однажды за рассматриваемый период.

- Спрос растет с увеличением затрат на маркетинг.

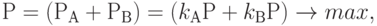

Работа алгоритма начинается с определения стратегической цели работы СП. Предполагается, что целью СП является максимизация прибыли в системе, т. е.:

где  - общая прогнозируемая прибыль совместного предприятия,

- общая прогнозируемая прибыль совместного предприятия,

и

и  - доли прибылей, распределяемые между двумя организациями соответственно их вкладам в СП,

- доли прибылей, распределяемые между двумя организациями соответственно их вкладам в СП,

и

и  - весовые коэффициенты, отражающие процент потенциальной прибыли, полагающийся каждому из участников СП.

- весовые коэффициенты, отражающие процент потенциальной прибыли, полагающийся каждому из участников СП.

В соответствии с поставленной целью СП разрабатывает стратегию деятельности и формирует ресурсную базу для ее осуществления. Ресурсы СП складываются из вложений, сделанных участниками соглашения.

Поступают данные о снижении спроса на величину  .

.

В случае удовлетворения условия совместимости и уместности ресурсов на основе составленного прогноза спроса для периода  определяется ожидаемая прибыль -

определяется ожидаемая прибыль -  .

.

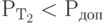

Полученная величина  должна быть не меньше некоторой минимальной прибыли, установленной предприятием в качестве граничной величины:

должна быть не меньше некоторой минимальной прибыли, установленной предприятием в качестве граничной величины:

где  - допустимая величина прибыли на

- допустимая величина прибыли на  -е изделие, при которой функционирование СП имеет смысл.

-е изделие, при которой функционирование СП имеет смысл.

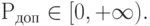

Теоретически  может принимать любые неотрицательные значения:

может принимать любые неотрицательные значения:

Данное выражение означает возможность выбора для конкретного предприятия нулевой прибыли, т. е. прибыли в точке безубыточности, в качестве допустимой величины.

Если  , эффективность работы СП ставится под сомнение. Необходимо пересмотреть распределение ресурсов СП с целью нахождения возможности повышения уровня спроса на изделие СП посредством корректировки плана маркетинга, что сопряжено с анализом причин снижения спроса и путей их устранения.

, эффективность работы СП ставится под сомнение. Необходимо пересмотреть распределение ресурсов СП с целью нахождения возможности повышения уровня спроса на изделие СП посредством корректировки плана маркетинга, что сопряжено с анализом причин снижения спроса и путей их устранения.

Восстановление уровня прибыли возможно при наличии достаточных ресурсов для усиления мероприятий маркетинга до достижения уровня прибыли  .

.

Происходит переоценка потенциала СП и снова проверяется условие на достаточность и совместимость ресурсов. Если условие не выполняется, то возникает необходимость прекращения выпуска изделия, чтобы не допустить убыточного производства и разорения СП. Прекращение деятельности СП по производству данного вида продукции приводит к освобождению ресурсов, что дает возможность участникам СП перейти на выпуск нового вида продукции, а также создать другой стратегический альянс.

Если  , то угрозы рентабельности производства не существует, но требуется разработка стратегии перехода на новый режим работы. Осуществление такой стратегии будет связано с дополнительными затратами и корректировкой плана и бюджета маркетинга с целью определения размера дополнительных вложений в рекламу и другие средства стимулирования сбыта.

, то угрозы рентабельности производства не существует, но требуется разработка стратегии перехода на новый режим работы. Осуществление такой стратегии будет связано с дополнительными затратами и корректировкой плана и бюджета маркетинга с целью определения размера дополнительных вложений в рекламу и другие средства стимулирования сбыта.

В этот период времени система несет естественные потери - потери перехода (  ) ввиду снижения спроса и необходимости вложений для приспособления к новым условиям внешней среды:

) ввиду снижения спроса и необходимости вложений для приспособления к новым условиям внешней среды:

где  - доход от реализации

- доход от реализации  -го изделия;

-го изделия;  - себестоимость

- себестоимость  -го изделия;

-го изделия;

- затраты на хранение

- затраты на хранение  -ой единицы нереализованной продукции ввиду снижения спроса;

-ой единицы нереализованной продукции ввиду снижения спроса;

- затраты на мероприятия маркетинга, направленные на повышение спроса;

- затраты на мероприятия маркетинга, направленные на повышение спроса;

- другие виды затрат, связанные с переходом на новый режим работы.

- другие виды затрат, связанные с переходом на новый режим работы.