|

Здравствуйте! Когда появится возможность сдать экзамен на сертификат? |

История развития и поколения ЭВМ

К четвёртому поколению относятся ЭВМ, выпускаемые с середины 1970-х годов вплоть до настоящего времени. Главным нововведением этих ЭВМ стало наличие микропроцессора (далее - просто процессора), который:

- является центральным блоком ЭВМ и осуществляет выполнение программ,

- реализован в виде одной компактной интегральной схемы.

Размер этой интегральной схемы составил всего несколько сантиметров, что заметно кон-трастировало с ЭВМ третьего поколения, процессоры которых размещались на нескольких печатных платах. Цена ЭВМ стала значительно снижена и достигла уровня цены автомобиля, а позже - обычной бытовой техники. В результате ЭВМ стали доступны среднему и малому бизнесу, а в 80-х годах появились и получили широкое распространение персональные компьютеры.

Первыми персональными компьютерами стали ЭВМ компаний Apple и IBM (последние получили название IBM PC). В настоящее время персональные компьютеры произво-дятся многими компаниями - Dell EMC, Lenovo, Huawei и др.

Закон Мура

В 1965 ГОДУ ИНЖЕНЕР ГОРДОН МУР (ПОЗДНЕЕ ОН ОСНОВАЛ КОМПАНИЮ INTEL) ВЫЯВИЛ И СФОРМУЛИРОВАЛ ЭМПИРИЧЕСКУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, ПОЗЖЕ НАЗВАННУЮ ЗАКОНОМ МУРА.

Закон Мура утверждает, что количество полупроводнико-вых элементов в интегральных схемах каждые 24 месяца удваивается, то есть растёт экспоненци-ально.

Это означает, что примерно также растет и производительность интегральных схем, а, значит, и производительность компьютеров в целом.

Следствием закона Мура является утверждение о том, что производительность компьютеров каждые 24 месяца удваивается, то есть растёт экспонен-циально.

С момента своего появления и до настоящего времени закон Мура исправно выполняется. Однако в 1960-70-х годах и в настоящее время он реализуется разными путями. К настоящему вре-мени физические законы уже не позволяют наращивать производительность электронных схем за счет более "плотного" размещения транзисторов на одной кремниевой пластине. Так про-исходит потому, что размеры транзисторов становятся сопоставимы с размерами отдельных атомов, а скорость их взаимодействия приближается к скорости света. Делать транзисторы меньше атомов, а скорость их взаимодействия - быстрее скорости света не представляется возможным. Значительно увеличивать размер кремниевой пластины также не получается. Но такое увеличение и не является выходом, поскольку важно требование сохранения небольших размеров а также дальнейшей миниа-тюризации - как самих компьютеров, так и вычислительных устройств, встраиваемых в различные механические приборы.

Поэтому в настоящее время конструкторы новых процессоров идут по пути распараллеливания. В частности, создаются многоядерные процессоры: на одной кремниевой пластине размещается до нескольких десятков микропроцессоров (ядер), работающих параллельно, что значительно ускоряет время работы итогового процессора. С другой стороны, такой подход усложняет задачу и конструкторам процессоров, и программистам - организация параллельных вычислений требует существенных интеллектуальных затрат. Однако на данный момент этот подход является основным способом продолжать наращивать вычислительную мощность ЭВМ.

Обзор отечественных ЭВМ

Говоря об отечественных ЭВМ первого поколения, укажем прежде всего на МЭСМ (Ма-лая Электронная Счетная Машина), которая была создана в 1951 году С.А. Лебедевым и была первой ЭВМ общего назначения в СССР и в континентальной Европе. Практически одновременно с МЭСМ была создана ЭВМ М-1, которая обладала схожими с МЭСМ характеристиками, но в ней наряду с лампами широко применялись полупроводниковые диоды. Позже была создана БЭСМ-1 (1955 год), которая поддерживала арифметику с плавающей запятой, а также БЭСМ-2 (1958 год), в которой широко применялись полупроводниковые диоды.

ЭВМ второго поколения БЭСМ-6 (1966 -1983 годы) поддерживала локальный паралле-лизм на базе конвейера, виртуальную память, многозадачность и защиту программ. Ламповые ЭВМ оборонного назначения "M-40" и "M-50" (конец 1950-х годов) были сконстру-ированы для управления комплекса противоракетной обороны (ПРО) СССР. Позже для использова-ния в системах ПРО были сконструированы полностью полупроводниковые ЭВМ Э92б (1961 год) и 5Э51 (1965 год). Сетунь (1959 год) и Сетунь-70 (1970 год) были основаны на троичной логике. Се-тунь является единственной в мире серийной троичной ЭВМ. Минск-222 (1966 год) была первой в мире распределённой вычислительной системой, она была создана на базе ЭВМ второго поколения "Минск-2"/"Минск-22" и обладала высокой гибкостью и настраиваемостью.

Большинство советских ЭВМ третьего и четвёртого поколения (1970-е-1980-е годы) ко-пировали иностранные, что позволило снизить расходы на их создание и повысить компьютериза-цию промышленности в СССР. Однако это негативно сказалось на развитии отечественной вычислительной техники. Поэтому оригинальные отечественные разработки этой эпохи заслуживают особого внимания.

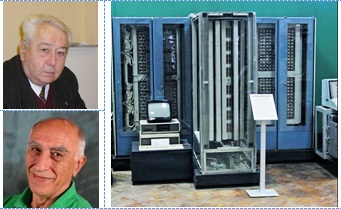

В академии наук СССР в 1970 - 1990-х годах разрабатывалось семейство высокопроизво-дительных компьютеров "Эльбрус" (руководители проекта - В.С. Бурцев и Б.А. Бабаян). ЭВМ семейства "Эльбрус" предназначались для обработки больших объемов данных. Эти ЭВМ, конечно же, не были предназначены для небольших организаций или частных лиц: техника такого класса была доступна лишь крупным научным и оборонным центрам. Обладая высокой про-изводительностью, они использовались в ядерных исследовательских центрах, а также с конца 1980-х годов использовались в системе противоракетной обороны города Москвы.

В 80-х годах XX века в Ленинградском государственном университете (ныне - СПбГУ) под руководством А.Н. Терехова была создана ЭВМ четвертого поколения "Самсон". Оригинальная стековая система команд "Самсона" была оптимизирована для эффектив-ного исполнения программ, написанных на языках высокого уровня. По производительности и габаритным размерам "Самсон" был сравним со своими современниками - ранними персональными компьютерами семейства Intel x86. В 90-е годы Самсон был базовой ЭВМ ракетных войск стратегического назначения России.

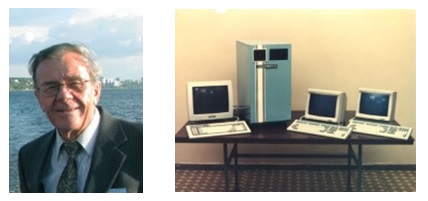

Примерно в те же годы в вычислительном центре сибирского отделения российской ака-демии наук под руководством В.Е. Котова была создана ЭВМ "Кронос", также имеющая стековую систему команд и ориентированная на исполнение высокоуровневых программ. "Кронос" позиционировался как универсальная персональная ЭВМ для офисной, инже-нерной и научной работы, и даже предусматривал использование нового в то время графического интерфейса пользователя.

Вопросы

- Приведите примеры докомпьютерных вычислительных устройств.

- Назовите предпосылки появления первых ЭВМ.

- Приведите примеры первых специализированных компьютеров.

- Расскажите о ЭВМ АВС отмечая то новое, что привнесла эта ЭВМ.

- Расскажите о ЭВМ Z3 отмечая то новое, что привнесла эта ЭВМ.

- Расскажите о ЭВМ Colossus отмечая то новое, что привнесла эта ЭВМ.

- Расскажите о ЭВМ Mark I отмечая то новое, что привнесла эта ЭВМ.

- Что было одной из основных движущихся сил развития первых ЭВМ.

- А что, на Ваш взгляд, является движущими силами в настоящее время, и имеется ли раз-ница?

- Опишите назначение и спектр задач ЭВМ первого поколения.

- Приведите пример ЭВМ первого поколения.

- Появление каких технологий привело к созданию ЭВМ второго поколения?

- Приведите примеры ЭВМ второго поколения.

- Какие технологии легли в основу ЭВМ третьего поколения?

- Приведите примеры ЭВМ третьего поколения.

- Назовите ключевую особенность ЭВМ четвертого поколения.

- Расскажите о первых компьютерах четвёртого поколения.

- Назовите компании, выпустившие первые персональные компьютеры.

- Какие компании выпускают персональные компьютеры сегодня?

- Сформулируйте закон Мура.

- За счет чего реализуется закон Мура в настоящее время?

- Сделайте обзор истории отечественных ЭВМ.

- Назовите первую советскую ЭВМ общего назначения.

- Какие Вы можете назвать советские ЭВМ первого, второго и третьего поколений?

- Перечислите отечественные ЭВМ четвёртого поколения.

- Расскажите про советский суперкомпьютер "Эльбрус".

- Расскажите про отечественные персональные компьютеры "Самсон" и "Кронос".

Литература

- Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем.: Учеб. пособие. 2-e изд., пере-раб. и доп. M.: Изд-во МГТУ им. H.Э. Баумана, 2008. 520 c.

- Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. СПб.: Питер, 2013. 816 с.

- Терехов А.Н. УВК "Самсон" - базовая ЭВМ РВСН // Труды SORUCOM-2011. 2011. С. 282-286.