Понятие операционной системы (ОС), цели ее работы. Классификация компьютерных систем

Понятие операционной системы и цели ее работы

После краткого вводного обзора перейдем к основным понятиям и их определениям. Прежде всего, дадим определение операционной системы.

Операционная система ( ОС, в англоязычном варианте - operating system ) – базовое системное программное обеспечение, управляющее работой компьютера и являющееся посредником ( интерфейсом ) между аппаратурой ( hardware ), прикладным программным обеспечением ( application software ) и пользователем компьютера ( user ). Фактически операционная система с точки зрения пользователя– это как бы продолжение аппаратуры, надстройка над ней, обеспечивающая более удобное, надежное и безопасное использование компьютеров и компьютерных сетей.

Основные цели работы операционной системы следующие.

- Обеспечение удобства, эффективности, надежности, безопасности выполнения пользовательских программ. Для пользователя самое главное – чтобы его программа работала, вела себя предсказуемо, выдавала необходимые ему правильные результаты, не давала сбоев, не подвергалась внешним атакам. Вычислительную среду для такого выполнения программ и обеспечивает операционная система.

- Обеспечение удобства, эффективности, надежности, безопасности использования компьютера. Операционная система обеспечивает максимальную полезность и эффективность использования компьютера и его ресурсов, обрабатывает прерывания, защищает компьютер от сбоев, отказов и хакерских атак. Эта деятельность ОС может быть не столь заметной для пользователя, но она осуществляется постоянно.

- Обеспечение удобства, эффективности, надежности, безопасности использования сетевых, дисковых и других внешних устройств, подключенных к компьютеру. Особая функция операционной системы, без которой невозможно использовать компьютер, - это работа с внешними устройствами. Например, ОС обрабатывает любое обращение к жесткому диску, обеспечивая работу соответствующего драйвера (низкоуровневой программы для обмена информацией с диском) и контроллера (специализированного процессора, выполняющего команды ввода-вывода с диском). Любая "флэшка", вставленная в USB-слот компьютера, распознается операционной системой, получает свое логическое имя (в системе Windows – в виде буквы, например, G) и становится частью файловой системы компьютера на все время, пока она не будет извлечена (демонтирована).

- Подчеркнем особую важность среди функций современных ОС обеспечения безопасности, надежности и защиты данных. Следует учитывать, что компьютер и операционная система работают в сетевом окружении, в котором постоянно возможны и фактически происходят атаки хакеров и их программ, ставящие своей целью нарушение работы компьютера, "взлом" конфиденциальных данных пользователя, хранящихся на нем, похищение логинов, паролей, использование компьютера как "робота" для рассылки реклам или вирусов и др. В связи с этим в 2002 г. фирма Microsoft объявила инициативу по надежным и безопасным вычислениям (trustworthy computing initiative ), целью которой является повышение надежности и безопасности всего программного обеспечения, прежде всего – операционных систем. В данном курсе мы будем подробно останавливаться на том, какие действия по обеспечению надежности, безопасности и защите данных предпринимают современные ОС.

Компоненты компьютерной системы

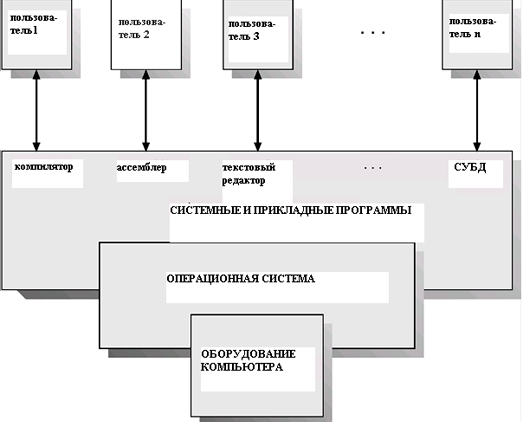

Чтобы лучше понять место и роль операционной системы в процессе вычислений, рассмотрим компьютерную систему в целом. Она состоит из следующих компонентов:

- Аппаратура (hardware) компьютера, основные части которой – центральный процессор (Central Processor Unit - CPU ), выполняющий команды (инструкции) компьютера; память (memory),хранящая данные и программы, и устройства ввода- вывода, или внешние устройства (input-output devices, I/O devices ), обеспечивающие ввод информации в компьютер и вывод результатов работы программ в форме, воспринимаемой пользователем-человеком или другими программами. Часто на программистском слэнге аппаратуру называют "железом".

- Операционная система (operating system) – основной предмет нашего курса; системное программное обеспечение, управляющее использованием аппаратуры компьютера различными программами и пользователями.

- Прикладное программное обеспечение (applications software) – программы, предназначенные для решения различных классов задач. К ним относятся, в частности, компиляторы, обеспечивающие трансляцию программ с языков программирования, например, C++, в машинный код (команды); системы управления базами данных (СУБД ); графические библиотеки, игровые программы, офисные программы. Прикладное программное обеспечение образует следующий, более высокий уровень, по сравнению с операционной системой, и позволяет решать на компьютере различные прикладные и повседневные задачи.

- Пользователи (users) – люди и другие компьютеры. Отнесение пользователя-человека к компонентам компьютерной системы - вовсе не шутка, а реальность: любой пользователь фактически становится частью вычислительной системы в процессе своей работы на компьютере, так как должен подчиняться определенным строгим правилам, нарушение которых приведет к ошибкам или невозможности использования компьютера, и выполнять большой объем типовых рутинных действий – почти как сам компьютер. Одна из важных функций ОС как раз и состоит в том, чтобы избавить пользователя от большей части такой рутинной работы (например, резервного копирования файлов) и позволить ему сосредоточиться на работе творческой. Другие компьютеры в сети также могут играть роль пользователей ( клиентов ) по отношению к данному компьютеру, выступающему в роли сервера, используемого, например, для хранения файлов или выполнения больших программ.

Девизом фирмы Sun Microsystems еще в 1982 г., при ее создании, стал афоризм " The network is the computer " (Сеть – это компьютер). Эту истину следует помнить всем пользователям компьютеров и их операционных систем и шире использовать возможности компьютерных сетей, распределяя различные функции между ее различными компьютерами (или хостами – hosts, как на компьютерном слэнге принято называть компьютеры в сети). Изолированный от сети компьютер ныне – это "каменный век". Отсюда – неразрывная связь операционных систем и сетей.

Общая картина функционирования компьютерной системы

Пользователям компьютера доступны верхние уровни программного обеспечения – системные и прикладные программы (например, компиляторы, текстовые редакторы, системы управления базами данных). Эти программы взаимодействуют с операционной системой, которая, в свою очередь, управляет работой компьютера.

Классификация компьютерных систем

Для того, чтобы представить себе разнообразие и масштабируемость операционных систем, рассмотрим прежде всего классификацию современных компьютерных систем, для которых разрабатываются и используются ОС – от суперкомпьютеров до мобильных устройств, - и суммируем требования к ОС для этих классов компьютеров.

Суперкомпьютеры (super-computers) – мощные многопроцессорные компьютеры, наиболее современные из которых имеют производительность до нескольких petaflops (1015 вещественных операций в секунду; аббревиатура flops расшифровывается как floating-point operations per second ). Пример – суперкомпьютер "Ломоносов", установленный в МГУ. Суперкомпьютеры используются для вычислений, требующих больших вычислительных мощностей, сверхвысокой производительности и большого объема памяти. В реальной практике это прежде всего задачи моделирования – например, моделирования климата в регионе и прогнозирования на основе построенной модели погоды в данном регионе на ближайшие дни. Особенностью суперкомпьютеров является их параллельная архитектура – как правило, все они являются многопроцессорными. Соответственно, ОС для суперкомпьютеров должны поддерживать распараллеливание решения задач и синхронизацию параллельных процессов, одновременно решающих подзадачи некоторой программы.

Многоцелевые компьютеры, или компьютеры общего назначения (mainframes) – традиционное историческое название для компьютеров, распространенных в 1950-х – 1970-х гг., еще до эпохи всеобщего распространения персональных компьютеров. Именно для mainframe-компьютеров создавались первые ОС. Типичные примеры таких компьютеров: IBM 360/370; из отечественных – М-220, БЭСМ-6. На таких компьютерах решались все необходимые задачи – от расчета зарплаты сотрудников в организации до расчета траекторий космических ракет. Подобный компьютер выглядел достаточно неуклюже и громоздко и мог занимать целый большой зал. Вспомните, например. огромный компьютер HAL на космическом корабле в фантастическом фильме 1960-х гг. Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 г." Но никакие фантасты не смогли предвидеть прогресса компьютерной техники XXI века – прежде всего, того, что мощный компьютер будет не занимать целую комнату, а помещаться в небольшом ящике. Параметры ранних mainframe-компьютеров были весьма скромными: быстродействие - несколько тысяч операций в секунду, оперативная память – несколько тысяч ячеек (слов). Недостаточно удобным был пользовательский интерфейс (интерактивное взаимодействие с компьютерами было реализовано гораздо позже, в 1960-х гг.). Тем не менее, на таких компьютерах решались весьма серьезные задачи оборонного и космического назначения. С появлением персональных и портативных компьютеров классические mainframe-компьютеры ушли в прошлое. Однако следует подчеркнуть, что в именно в операционных системах для mainframe-компьютеров были реализованы все основные методы и алгоритмы, рассмотренные в данном курсе, которые впоследствии были использованы в ОС для персональных, карманных компьютеров и мобильных устройств.

Кластеры компьютеров (computer clusters) – группы компьютеров, физически расположенные рядом и соединенные друг с другом высокоскоростными шинами и линиями связи. Кластеры компьютеров используются для высокопроизводительных параллельных вычислений. Наиболее известны в мире компьютерные кластеры, расположенные в исследовательском центре CERN (Швейцария) – том самом, где находится большой адронный коллайдер. Как правило, компьютерные кластеры располагаются в исследовательских институтах и в университетах, в том числе, например, в Петродворцовом учебно-научном комплексе СПбГУ они используются в Петродворцовом телекоммуникационном центре (ПТЦ), на нашем математико-механическом и на физическом факультетах. Операционная система для кластеров должна, помимо общих возможностей, предоставлять средства для конфигурирования кластера, управления компьютерами (процессорами), входящими в него, распараллеливания решения задач между компьютерами кластера и мониторинга кластерной компьютерной системы. Примерами таких ОС являются ОС фирмы Microsoft – Windows 2003 for clusters; Windows 2008 High-Performance Computing (HPC).

Настольные компьютеры (desktops) – это наиболее распространенные в настоящее время компьютеры, которыми пользуются дома или на работе все люди, от школьников и студентов до домашних хозяек. Такой компьютер размещается на рабочем столе и состоит из монитора, системного блока, клавиатуры и мыши. Параметры современного (2010 г.) настольного компьютера, наиболее приемлемые для использования современных ОС: быстродействие процессора 1 – 3 ГГц, оперативная память – 1 – 8 гигабайт и более, объем жесткого диска (hard disk drive – HDD) – 200 Гб – 1 Тб и более (1 терабайт, Тб = 1024 Гб). Все разнообразие современных операционных систем (Windows, Linux и др.) – к услугам пользователей настольных компьютеров. При необходимости на настольном компьютере можно установить две или более операционных системы, разделив его дисковую память на несколько разделов (partitions) и установив на каждый из них свою операционную систему, так что при включении компьютера пользователю предоставляется стартовое меню, из которого он выбирает нужную операционную систему для загрузки.

Портативные компьютеры (laptops, notebooks – дословно "компьютеры, помещающиеся на коленях"; "компьютеры-тетрадки") – это миниатюрные компьютеры, по своим параметрам не уступающие настольным, но по своим размерам свободно помещающиеся в небольшую сумку или рюкзак или, например, на коленях пользователя, летящего в самолете в командировку и не желающего терять времени даром. Ноутбуки стоят обычно в несколько раз дороже, чем настольные компьютеры с аналогичными характеристиками. На ноутбуках используются те же операционные системы, что и для настольных компьютеров (например, Windows или MacOS). Характерными чертами портативных компьютеров являются всевозможные встроенные порты и адаптеры для беспроводной связи: Wi-Fi (официально IEEE 802.11) – вид радиосвязи, позволяющая работать в беспроводной сети с производительностью 10-100 мегабит в секунду (используется обычно на конференциях, в гостиницах, на вокзалах, аэропортах – т.е. в зоне радиусом в несколько сотен метров от источника приема-передачи); Bluetooth – также радиосвязь на более коротких расстояниях (10 – 100 м для Bluetooth 3.0), используемая для взаимодействия компьютера с мобильным телефоном, наушниками, плейером и др. Внешние устройства (дополнительные жесткие диски, принтеры, иногда даже DVD-ROM) подключаются к ноутбуку через порты USB. Еще лет 10 назад на ноутбуках активно использовались инфракрасные порты ( IrDA ), которые, однако, неудобны, так как требуют присутствия "ответного" IrDA – порта другого устройства на расстоянии 20-30 см от порта ноутбука, при отсутствии между ними препятствий. Другая характерная черта ноутбуков – это наличие кард-ридеров – портов для чтения всевозможных карт памяти, используемых в мобильных телефонах или цифровых фотокамерах; обеспечивается также интерфейс FireWire (официально – IEEE 1394) для подключения цифровой видеокамеры; таким образом, ноутбуки хорошо приспособлены для ввода, обработки и воспроизведения обработки мультимедийной информации. Ныне портативный компьютер имеется почти у каждого студента, что они и используют для подготовки к ответу на экзамене, либо для решения задач практикума, иногда прямо в университетском буфете. Один из критических параметров ноутбука – время работы его батарей без подзарядки; очень хорошо, если это время составляет порядка 10 часов, что пока сравнительно редко; на компьютерах, используемых автором, это время составляет не более 5 часов. Популярная разновидность ноутбука ныне – это нетбук - ноутбук, предназначенный для работы в сети, обычно менее мощный и поэтому более дешевый, а также более миниатюрный.

Карманные портативные компьютеры и органайзеры (КПК, handhelds, personal digital assistants – PDA) – это "игрушки для взрослых" в виде миниатюрного компьютера, помещающегося на ладони или в кармане, но по своему быстродействию иногда не уступающего ноутбуку. При всей привлекательности, серьезные недостатки КПК, с точки зрения автора, - это неудобство ввода информации (приходится пользоваться палочкой- стилусом, - ведь не носить же с собой еще и громоздкую клавиатуру, - либо микроскопической выдвижной клавиатурой, на которой фактически тем же стилусом только и можно работать), а также неудобство чтения информации на маленьком экране. Автор уже "наигрался" в подобные КПК, - например, типа PalmPilot, - предпочитает пользоваться ноутбуками, а самым надежным органайзером считает ... небольшой бумажный блокнот. Однако молодежь приглашается к этой увлекательной интересной игре – через все в жизни нужно пройти. Современные КПК имеют фактически те же порты и адаптеры, что и ноутбуки – Wi-Fi, Bluetooth, IrDA, USB. Операционные системы для КПК аналогичны ОС для ноутбуков, но все же учитывают более жесткие ограничения КПК по объему оперативной памяти. В настоящее время для КПК широко используется ОС Windows Mobile – аналог Windows для мобильных устройств. До недавнего времени была также широко распространена PalmOS для органайзеров типа PalmPilot фирмы 3COM. Разумеется, для КПК имеется аппаратура и программное обеспечение для подключения к ноутбуку или настольному компьютеру с целью синхронизации данных, что обеспечивает дополнительную надежность.

Мобильные устройства (mobile intelligent devices – мобильные телефоны, коммуникаторы) – это устройства, которыми каждый из нас пользуется постоянно для голосовой связи, реже – для записи или обработки какой-либо информации или для выхода в Интернет. С точки зрения автора, наиболее важные параметры мобильного устройства – это по-прежнему качество голосовой связи и время автономной работы батареи. Однако все большее значение приобретают встроенные в них цифровые фото- и видеокамеры. Операционные системы для мобильных устройств отличаются большей компактностью, ввиду более жестких ограничений по памяти (например, собственная память, не расширенная SmartMedia-картой, у используемого автором с 2006 г. мобильного телефона Nokia 3230, кстати, с неплохой встроенной фотокамерой – всего 30 мегабайт). Эпоха доминирования на рынке мобильных телефонов операционных систем типа Symbian, видимо, заканчивается, и они уступают место более современным и обеспечивающим лучший пользовательский интерфейс ОС Google Android и Microsoft Windows Mobile. Для мобильных устройств, как и для КПК, весьма важная характеристика ОС – это ее надежность, в частности, сохранность данных после переполнения памяти, возникающего, например, в результате приема большого числа SMS-сообщений, интенсивной фото- или видеосъемки. К сожалению, ОС Symbian, по опыту автора, ведет себя в этом отношении недостаточно надежно: при приеме "лишнего" SMS-сообщения, не помещающегося в память телефона, он ... блокируется с жалобным сообщением "Memory full", после чего приходится вручную отключать и включать телефон и таким образом перезагружать ОС (к сожалению, SMS-ка, переполнившая чашу терпения ОС, при этом пропадает). С этой точки зрения, ОС для мобильных устройств нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Что касается прочего программного обеспечения для мобильных телефонов (игр, утилит, прикладных программ и др.), то при их разработке доминирует Java-технология – одна из постоянных областей научных интересов автора. Изучить основы Java Вы можете, например, по книге автора "Введение в Java-технологию" или по его Интернет-курсу, опубликованному на русском сайте Sun / Oracle. В мобильных телефонах используется платформа ("издание") JME – Java Micro Edition, и любой мобильный телефон, выпускаемый вот уже более 10 лет, поддерживает Java. Программы на Java для мобильных телефонов называются мидлетами (от аббревиатуры MID – Mobile Intelligent Device ).

Носимые компьютеры (wearable computers) – для повседневной жизни достаточно экзотические устройства, однако для специальных применений (например, встроенные в скафандр космонавта или в кардиостимулятор) они жизненно важны. Разумеется, их память и быстродействие значительно меньше, чем у настольных компьютеров, но критическим фактором является их сверхвысокая надежность, а для их операционных систем и прочего программного обеспечения – минимальное возможное время ответа (response time) – интервал, в течение которого система обрабатывает информацию от датчиков, от пользователя или из сети, превышение которого грозит катастрофическими последствиями. С этой точки зрения, ОС для носимых компьютеров можно отнести к системам реального времени.

Распределенные системы (distributed systems) – это системы, состоящие из нескольких компьютеров, объединенных в проводную или беспроводную сеть. Фактически, таковы ныне все компьютерные системы (вспомните девиз "Сеть – это компьютер "). Все операционные системы должны, таким образом, поддерживать распределенный режим работы, средства сетевого взаимодействие, высокоскоростную надежную передачу информации через сеть. Все эти вопросы подробно рассмотрены в данном курсе.

Системы реального времени (real-time systems) – вычислительные системы, предназначенные для управления различными техническими, военными и другими объектами в режиме реального времени. Характеризуются основным требованием к аппаратуре и программному обеспечению, в том числе к операционной системе: недопустимость превышения времени ответа системы, т.е. ожидаемого времени выполнения типичной операции системы. Для ОС требования реального времени накладывают весьма жесткие ограничения – например, в основном цикле работы системы недопустимы прерывания (так как они приводят к недопустимым временным затратам на их обработку). Системы реального времени – особая весьма серьезная и специфическая область, изучение которой выходит за рамки данного курса.

Приведенный обзор дает некоторое представление о разнообразии компьютерных систем в наше время. Для каждой из них должна быть разработана адекватная операционная система.